Die Automobilbranche blickt auf eine faszinierende und ereignisreiche Geschichte zurück. Der Automotor, insbesondere der Benzinmotor, bildet das Herzstück dieser Entwicklung. Seit den ersten Versuchen im 19. Jahrhundert hat sich viel verändert – nicht nur bei der Technik selbst, sondern auch beim Verständnis, wie Motoren funktionieren und wie Vergaser das Gemisch aus Luft und Kraftstoff bereitstellen.

Die Geschichte des Automotors: Vom Ursprung bis heute

Die Entstehung des Automotors ist eng mit berühmten Namen wie Nikolaus August Otto und Karl Benz verbunden. Otto entwickelte 1876 den ersten alltagstauglichen Viertaktmotor, der als Meilenstein für die spätere Entwicklung des Automobils gilt. Karl Benz stellte 1885 mit seinem Patent-Motorwagen das erste funktionsfähige Automobil der Welt vor. Dies war der Beginn einer Revolution in der Mobilität.

Mit der rasanten Industrialisierung setzte sich der Benzinmotor schnell durch. Unterschiedliche Konstruktionsarten und Kraftstoffe wurden erprobt, um immer bessere Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz zu erzielen. Früh stand dabei der Wunsch im Mittelpunkt, das Beste aus Technik und Ressourcen herauszuholen. Zahlreiche Erfinder arbeiteten an neuen Lösungen, die bis heute den technischen Fortschritt antreiben.

Wie funktioniert ein Automotor?

Die grundlegende Funktionsweise eines klassischen Automotors basiert auf dem Prinzip der Energieumwandlung. Im sogenannten Viertakt-Ottomotor wird die im Benzin gespeicherte chemische Energie in mechanische Bewegung umgesetzt. Der Prozess läuft in vier Takten ab: Im ersten Takt wird das Kraftstoff-Luft-Gemisch angesaugt, im zweiten komprimiert der Kolben dieses Gemisch. Danach entzündet die Zündkerze das komprimierte Gemisch, sodass der Kolben durch die Explosion nach unten gedrückt wird. Im vierten Takt werden die Abgase wieder aus dem Zylinder ausgestoßen.

Durch die ständige Wiederholung dieses Kreislaufs entsteht die für den Fahrzeugantrieb benötigte Kraft. Bis heute hat sich das Grundprinzip nicht verändert, auch wenn viele Details weiterentwickelt wurden.

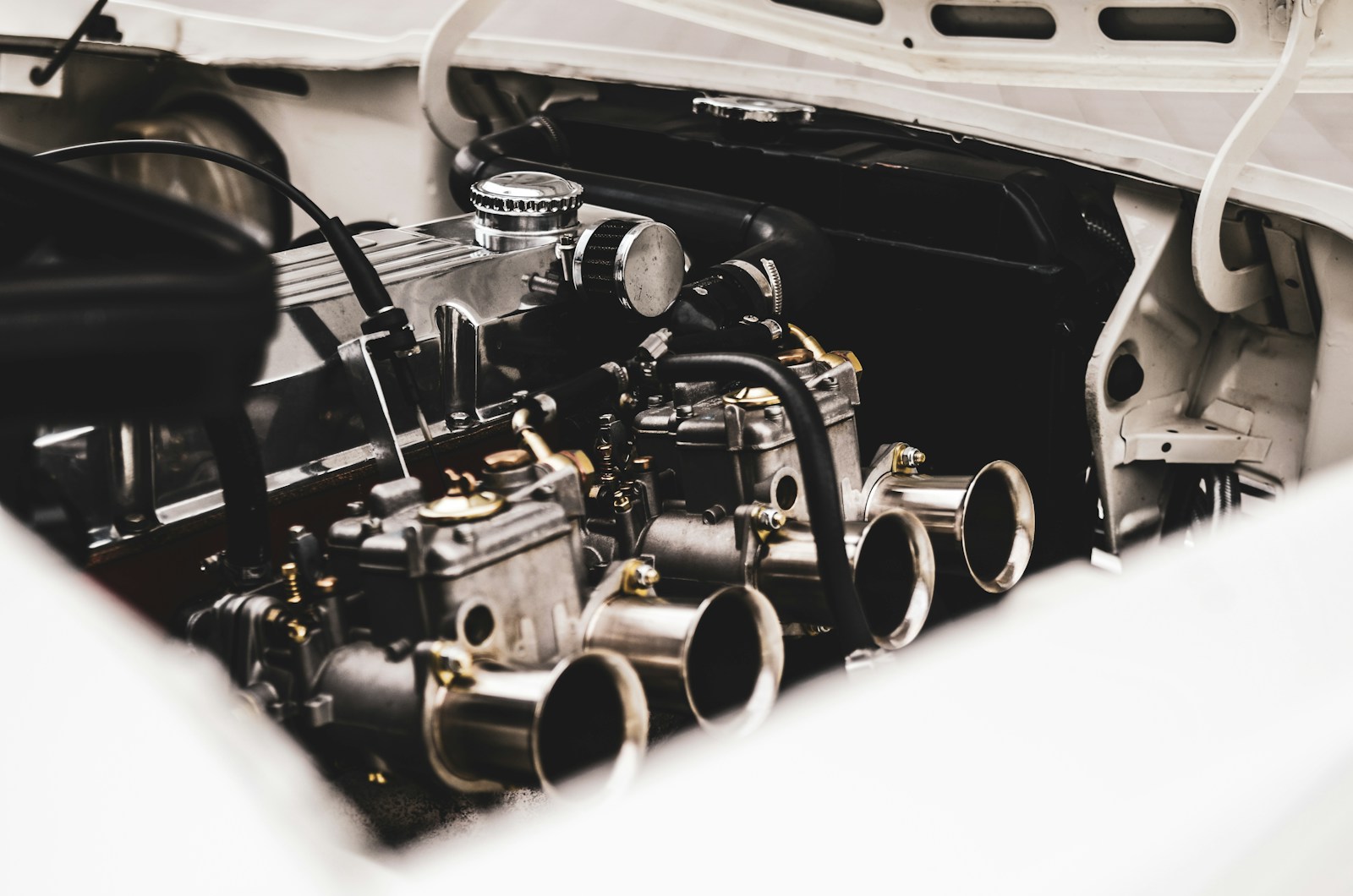

Der Vergaser: Herzstück des Benzinmotors

Über Jahrzehnte hinweg war der Vergaser das zentrale Bauteil zur Gemischbildung in Benzinmotoren. Seine Aufgabe besteht darin, aus Luft und Benzin ein brennbares Gemisch herzustellen, das der Motor dann effizient verbrennen kann. Durch den Unterdruck, den der Kolben im Ansaugtrakt erzeugt, strömt Luft in den Vergaser. An einer genau konstruierten Düse wird dann Kraftstoff angesaugt und fein zerstäubt. So entsteht das nötige Gemisch, das anschließend im Zylinder verbrannt wird.

Besonders wichtig ist dabei das richtige Mischungsverhältnis. Ist das Gemisch zu mager oder zu fett, leidet entweder die Leistung oder die Umweltverträglichkeit. Der Vergaser musste daher sehr präzise konstruiert und regelmäßig gewartet werden. In kühleren Temperaturen oder bei schneller Beschleunigung konnten jedoch Schwächen auftreten, da die Gemischbildung weniger exakt war als bei modernen Systemen.

Die Bedeutung des Vergasers im historischen Kontext

Lange Zeit war der Vergaser für die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit von Automotoren entscheidend. Er bot eine einfache, robuste Technik, die vergleichsweise leicht zu reparieren und zu warten war. Gerade in den frühen Jahren der Automobilgeschichte war dies ein enormer Vorteil, da Werkstätten und Ersatzteile noch rar waren. Der günstige Aufbau und die Unabhängigkeit von elektronischen Komponenten machten den Vergaser weltweit zum Standard.

Mit dem Aufkommen neuer Technologien änderte sich dies jedoch. In den 1980er- und 1990er-Jahren wurde der Vergaser von elektronischen Einspritzsystemen abgelöst. Diese Systeme bieten eine deutlich präzisere Steuerung des Kraftstoff-Luft-Gemischs, wodurch Verbrauch und Emissionen drastisch gesenkt werden konnten. Laut einer Studie der RWTH Aachen sind Einspritzsysteme dem Vergaser in puncto Effizienz und Umweltfreundlichkeit heute weit überlegen. Dennoch bleibt der Vergaser für viele Oldtimer-Fans das Symbol für eine Ära, in der Technik noch direkt erlebbar war.

Zitat zur Innovation

„Fortschritt ist das Werk der Unzufriedenen.“ – Karl Steinbuch

Dieses Zitat bringt es auf den Punkt: Die ständige Suche nach Verbesserungen war und ist der Motor der technischen Entwicklung – auch bei Automotoren und Vergasern.

Faszination Automotor und Vergaser

Die Geschichte des Automotors und die Funktionsweise des Vergasers zeigen, wie technischer Fortschritt die Mobilität geprägt hat. Auch wenn die Zeit der Vergaser im Alltagsbetrieb vorbei ist, bleibt ihr Beitrag zur Automobilgeschichte unvergessen. Wer sich heute mit Motoren beschäftigt, kann viel über die Prinzipien moderner Technik und über das Zusammenspiel aus Mechanik, Physik und Chemie lernen. So bleibt die Faszination für Automotoren und Vergaser auch in der Gegenwart lebendig – nicht nur in Werkstätten und bei Oldtimer-Treffen, sondern auch als technisches Kulturerbe und Ansporn für künftige Innovationen.

Schreibe einen Kommentar